Nell’ultimo decennio, creare un videogioco – in termini puramente tecnici – è relativamente più facile rispetto al passato. Il lato positivo di questa opportunità è vedere opere indipendenti che colmano le lacune lasciate dai grandi del settore, troppo spesso occupati a seguire il trend del momento piuttosto che l’arte. D’altro canto, c’è una bulimia di opere che rischia di saturare di noia un’industria che diventa ogni giorno più piatta.

In questo scenario c’è poi Fumito Ueda, che è riuscito a imporsi nell’industria videoludica grazie a solo tre videogiochi in vent’anni di carriera (più Enemy Zero in cui ha lavorato come animator). Tra queste c’è ICO: un’opera fondamentale per la carriera di Ueda, un videogioco che ho amato e che oggi voglio raccontarvi.

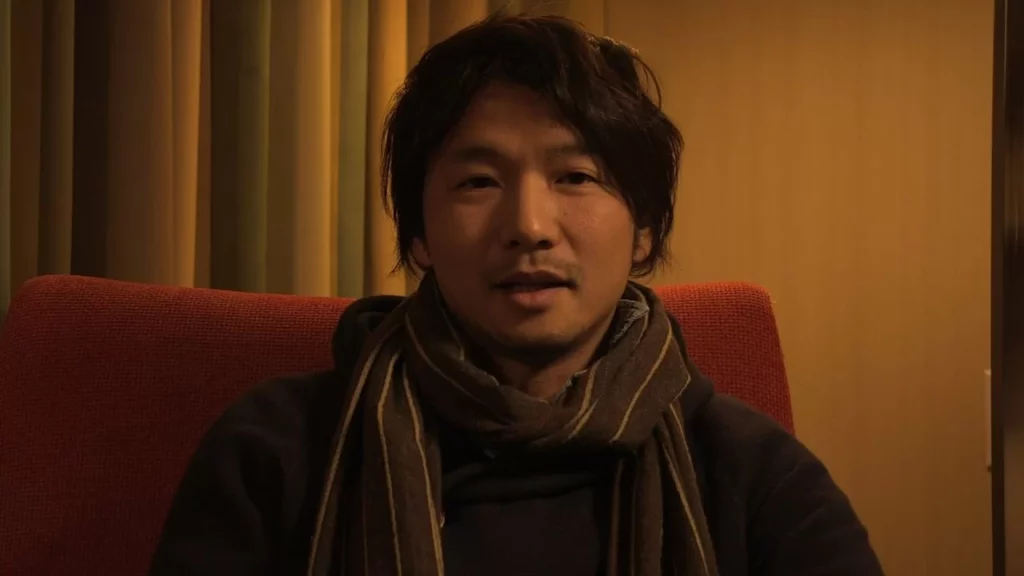

Chi è Fumito Ueda

Classe 1970, Ueda è noto al grande pubblico per lavori che si distinguono particolarmente per atmosfera, costruzione visiva e narrazione emotiva.

La sua carriera prende una svolta positiva nel 1997, quando inizia la sua vventura il Sony con ICO, arrivato poi su PlayStation 2 nel 2001, ma la consacrazione arriva il suo secondo titolo del 2005, sempre per PS2: Shadow of the Colossus (di cui abbiamo già parlato in un altro articolo).

Infine, dopo una lunga pausa ritorna nel 2016 per un’esclusiva Playstation 4: The Last Guardian. Anche questo gioco, così come già avvenuto tra Wander e il suo cavallo in Shadow of the Colossus, esplora i legami emotivi tra il protagonista e una creatura di nome Trico, con la quale dovremo affrontare le sfide del mondo immaginario creato da Ueda.

Primi passi in ICO

Rilasciato su PlayStation 2 nel 2001, ICO parla di sentimenti, diversità, legami, coraggio, paura. Il protagonista, Ico per l’appunto, è un ragazzino con delle corna bianche, che ben presto viene trasportato via dalle guardie del suo paese per essere rinchiuso in sarcofago all’interno di un castello. Il motivo? Le corna indicherebbero presagio di grandi sventure per il villaggio.

Dopo esserci liberati dal sarcofago, cominciamo a vagare nel castello e troviamo imprigionata una ragazzina di nome Yorda. Una volta liberata, scopriamo di non poterla comprendere, poiché lei dialoga in una lingua sconosciuta; così cominceremo ad esplorare il castello insieme a Yorda, affrontando enigmi e creature oscure.

Le creature oscure che affronteremo avranno come primo obiettivo far del male a Yorda; questo ci fa intuire sin da subito un probabile legame tra la ragazzina, il male oscuro e probabilmente il castello stesso di cui Yorda può aprire determinate porte grazie all’uso di misteriosi poteri magici, che diventano maggiormente ignoti se pensiamo che la comunicazione tra Ico e la Yorda avviene tramite gesti, segnali, versi.

Gameplay e narrazione

Ciò che contraddistingue il gameplay della prima opera di Fumito Ueda è che per gran parte del tempo dovremo – con la pressione di un tasto – tenere per mano Yorda, così da proteggerla dalle creature e allo stesso tempo farci aiutare nella risoluzione di enigmi ambientali. Questa scelta aumenta il coinvolgimento emotivo e il rapporto con Yorda, di cui ci sentiamo responsabili.

Ico ha le corna bianche, mentre Yorda una carnagione molto pallida. Queste differenze fisiche tra Ico e Yorda impattano su diversi aspetti dell’opera, a simboleggiare l’unicità degli individui. Per esempio: le hitbox dei due protagonisti sono diverse e la storia integra perfettamente queste particolarità, sottolineando nuovamente le tematiche di diversità e anche di collaborazione tra i due ragazzini.

ICO ha una narrazione minimalista: è privo di interfaccia e inventario. Come in opere più recenti come Limbo e Inside, l’opera di Fumito Ueda non ha un tutorial. Sarà il videogiocatore a scoprire man mano tutta la storia, senza che (quasi) nulla venga detto o scritto.

Esplorazione ed atmosfera

ICO è un videogioco in terza persona con una visuale panoramica che segue più o meno a distanza le gesta dei protagonisti. La scelta è azzeccata perché dà l’idea di una regia ben precisa ed è molto adatta all’ambientazione, ovvero un grande castello con stanze enormi e ampi spazi esterni.

Come un dipinto in movimento, per estetica e gestione della telecamera, il gioco ci tiene per mano alternando momenti di contemplazione a situazioni con enigmi sempre più ardui. La comparsa sempre più copiosa delle creature oscure diviene opprimente, rendendo la voglia di fuggire dal castello sempre maggiore. A un certo punto, respireremo una solitudine che ha il sapore dell’abbandono che ci accompagnerà fino alla fine del titolo.

Le sezioni all’aperto sono caratterizzate da pont e cortili, ma anche negli ambienti esterni si respira forte la solitudine che può essere ammorbidita solamente un po’ dal legame che si crea fra i due ragazzini e la comparsa delle creature, indesiderate, che creano paura e fanno sorgere sempre più domande al giocatore.

I puzzle ambientali, in alcuni casi di risoluzione non intuitiva, richiedono l’ingegno del giocatore per essere superati. Spesso richiederanno una combinazione di più elementi, tra esplorazione, manipolazione di oggetti e soprattutto l’aiuto di Yorda, con o senza poteri magici.

Perché ho amato Ico

Già dall’introduzione ICO mi coinvolgeva in un’atmosfera fiabesca, sognante. Quando poi dopo le primissime fasi di gioco mi sono reso conto che per la prima volta non dovevo solamente proteggere un secondo personaggio che seguiva in automatico i miei passi, ma dovevo letteralmente dargli la mano, il senso di empatia faceva crescere in me un forte legame con Yorda ad ogni passo e situazione che si superava assieme.

In ICO, il senso di responsabilità è un peso di gran lunga maggiore rispetto ad altri videogiochi. Non si pensa solo alla vita del proprio personaggio, ma ancor di più alla vita dell’altro, di Yorda, così da fondere preoccupazioni, attenzione e senso di fragilità in una miscela che rende ogni passo emozionante e particolarmente attento alle circostanze. Tenere (quasi) sempre la mano di Yorda unita alla nostra, vuol dire crescere con lei in un viaggio condiviso, farle capire che assieme, attraversando mille ostacoli, fatti di creature oscure e non, si può uscirne, feriti dentro e fuori, ma sopravvivendo.

Questi due ragazzini, che si sono trovati imprigionati nel medesimo luogo, ma con due storie personali diverse, si incontrano su di un binario comune della loro esistenza e lo percorrono assieme. Nel corso dell’avventura, il legame tra i due si cementerà e avremo modo di capire meglio l’origine e il destino di Yorda. Allo stesso tempo, si formerà anche il percorso di Ico, in una trama che fa crescere entrambi i protagonisti e noi stessi, che abbiamo tenuto strette le loro mani per tutto il tempo.